神奈川県立総合教育センター 化学のページ

化学教室の研修講座で行った実験から、いくつかの教材を紹介します。

紅花には、黄色と紅色の色素があります。黄色素は水溶性ですが、紅色素はアルカリ性の溶液でないと抽出できません。この性質の違いを利用して、紅花から2つの色素を分離し、それぞれの色素で染色を行いました。

| [写真] | 左上:紅色素で染色 |

| 左中:黄色素で染色 | |

| 左下:染色前の木綿布 | |

| 右:ろ紙にベニバナの花弁を置いたもの |

このページの先頭に戻る

化学のページに戻る

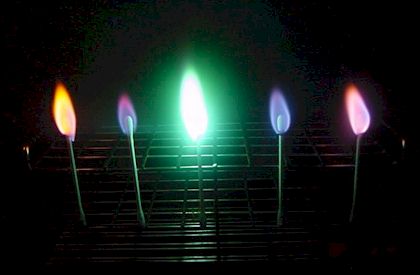

炎色反応では、白金線や銅線といった金属線に、アルカリ金属やアルカリ土類金属のイオンを含む水溶液をつけて、ガス炎に入れる方法が一般的です。この方法では、金属線の洗浄が不十分であると、他の試料の炎色が混ざってしまい失敗することがあります。また、銅線を用いて実験を行う場合、塩素を含む化合物を試料としたときに、銅線の銅が銅(Ⅱ)イオンとなり、銅の炎色反応が出てしまいます。

そこで、試料のメタノール溶液をつくり、綿棒に含ませ点火する方法で炎色反応を観察しました。

[写真] 左から、塩化ナトリウム、塩化ストロンチウム、塩化銅(Ⅱ)、塩化カルシウム、硝酸カリウムのメタノール溶液

このページの先頭に戻る

化学のページに戻る

基本的なガラス細工、プラスチック加工を行う研修の中では、加工技術のひとつとして、灯油を使った簡易なビン切りを行いました。ここでは、薬品ビンを切って、マッチの燃えかす入れを作成しました。

| [方法] | ヤスリでビンに1cmほどの長さでキズをつけます。たこ糸をキズにあわせて二巻きほどして縛ります。灯油をたこ糸にしみ込ませて点火します。切りたい部分が均一に熱くなるように、ビンを回転させます。火が消えたら、すぐに加熱部に水道の水をかけて急冷すると、たこ糸に沿ってビンが割れます。 |

このページの先頭に戻る

化学のページに戻る

アイ(藍)の生葉を用いて、木綿、絹、ナイロンなどの布にたたき染めをし水洗い後、乾燥させます。染色後の布を適当な大きさに切り、色紙等に載せ透明シートに挟み込んでしおりにしました。

| (参考) | 染色する素材を動物繊維(絹)、植物繊維(木綿)、合成繊維(ナイロン)とすることにより染まる色が変わります。ナイロンではインジゴの異性体の紅いインジルビンの色が観察されます。 |

このページの先頭に戻る

化学のページに戻る

フィルムケースを利用した簡単ペーパーウェイトづくりを通して、プラスチックについての理解と興味を高めます。

封入物に貝殻、昆虫等を入れたり、リゴラックに油性染料などで色付けしたりすることによって、さまざまな作品をつくることができます。

| [写真] | フィルムケースの他、型枠やペンギン型の製氷皿を用いて作成したもので、封入物はビー玉やおはじきです。 |

このページの先頭に戻る

化学のページに戻る

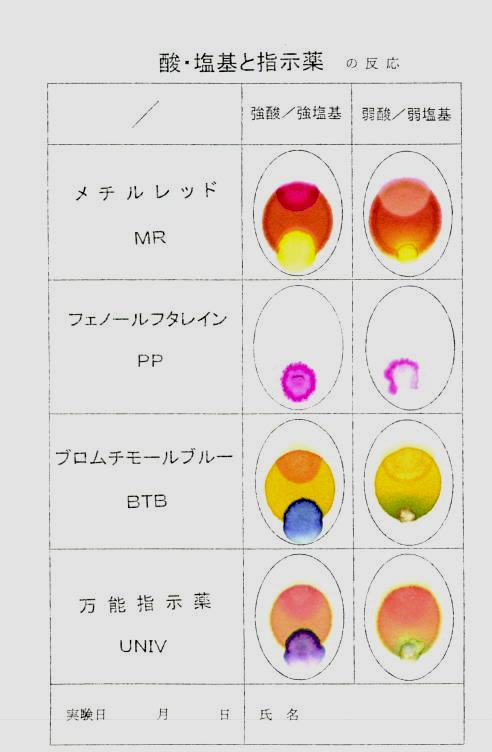

【実験方法】

1 4種類の酸塩基指示薬を、ろ紙上に綿棒を用いてスポッティングします。(BTBは酸性域で調製しているため黄色を示しています)

2 このろ紙の指示薬の上に、強酸、強塩基、弱酸、弱塩基をスポッティングしていきます。(酸は指示薬の上端に、塩基は下端にスポッティングします)なお、使用した試薬は次の通りです。

強酸:塩酸

強塩基:水酸化ナトリウム水溶液

弱酸:酢酸水溶液

弱塩基:アンモニア水

【特徴】

・ろ紙上での化学実験のため生徒一人一人が実験に取り組める。

・実験終了後に実験結果の保存が可能で、持ち帰りもできる。

・薬品の使用が少量であるため、実験の安全性と経済性に優れる。

・ろ紙上の実験のために実験廃液が非常に少なくすむ。

※興味ある現象として、アンモニア水をしみ込ませた綿棒をBTBで染色した領域に近づけると中性色や塩基性色に変化しますが、遠ざけるとすぐに酸性色に戻ります。この変化は可逆的で何度も繰り返すことができます。

このページの先頭に戻る

化学のページに戻る