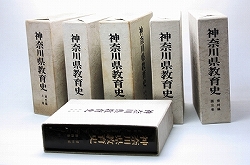

神奈川県立総合教育センターでは、平成23年度に『神奈川県教育史(戦後編)』の編纂に本格着手しました。昭和20年8月から平成9年頃までの本県教育のあゆみについて体系的に整理し、資料編4巻、通史編2巻、別巻(年表・統計編)、資料目録の刊行を目指しています。

第13号(平成27年3月5日更新)

第13号(平成27年3月5日更新)

『神奈川県教育概要』

総合教育センターでは、『神奈川県公報』や『かながわ教育』(「教育史だより」第11号参照)、『かながわ社会教育』、『神奈川県教育概要』(以下、『教育概要』とする。)、『教委時報』などの教育史資料を所蔵しています。その中から、今回は『教育概要』を紹介します。

最初の『教育概要』は、昭和24年度の本県教育の記録として昭和25年6月に刊行されました。「総説」「教育財政」「学校の管理」「教職員関係」「学校教育」「社会教育」「健康教育」の七部構成で、巻末には教育委員会や事務局の機構や規則、職員名簿等が付され、総ページ数は161ページのものです。昭和27年度版までは『教育概要』の名称で刊行され、昭和28年度版から『教育年報』に名称が変更され、今日に至ります(※)。

※途中、昭和52・53年度版のみ『教育白書』と変更されましたが、昭和54年度版から元の『教育年報』に戻されています。年代が昭和30年代、40年代と新しくなるにつれて、記述内容は教育委員会の定型的な実績報告の性格が強くなっていきます。

昭和24年度版『教育概要』第一部の「総説」では、昭和23年秋に教育委員会制度が実施された後、本県の教育行政が辿ってきた道を顧みて、広く各方面に教育の現状を知ってもらうための資料の一つとして『教育概要』が編集されたとあります。

さらに「教育改革の理想が実現される為には、現場における教育関係者の教育への熾烈な情熱とひたむきな努力に俟つことは言うまでもない」としながら、「真に自由と平和の生活を営むようになるには、どうしても教育による以外にないという信念を持って、教育尊重の実を表さなければならない」という教育関係者へのメッセージが述べられています。

第五部「学校教育」の記述から、発足して間もない教育委員会事務局(現在の教育局)が試行錯誤をしながら制度をつくり上げていく様子をうかがい知ることができます。その内容の一部を列挙すると次のようになります。

1.学校教育指導

・指導主事を補助する「教科指導員」(※)を55名任命

※指導主事と共に教科の指導その他学校における教育計画を援助するものとされ、小・中・高等学校の教員が地区別に委嘱されました。

2.小学校

・本格的教育研究が発足

・社会科学習指導を中心として多彩な学習活動を展開

3.中学校

・新学制の基幹として独特な性格を持って設置

・選択教科制と個人別学習時間表、一教科担任制と教科教室制

4.高等学校

・学区制(19学区)の決定と男女共学(24年度は一部実施)

・定時制分校を津久井郡青根村に初めて設置(津久井高等学校青根分校)

5.幼稚園

・最初の県立幼稚園として県立横浜幼稚園を県立横浜第一女子高等学校(現、横浜平沼高等学校)に併置

・町立秦野幼稚園を中心に本県幼稚園カリキュラムを構成

6.特殊教育(※)

※昭和22年施行の学校教育法上の名称。平成18年の学校教育法改正後は「特別支援教育」。

・盲ろう就学児童募集と教師養成が課題

・県下小・中学校に「特殊学級」特設の気運が具体化

昭和24年度版(左)と昭和25年度版(右)

昭和26年度版(左)と昭和27年度版(右)

<参考資料>

○ 神奈川県教育委員会1950『かながわ教育』第八号

○ 神奈川県教育委員会1950『神奈川県教育概要』

教育史だより バックナンバー

第1号(平成25年10月3日更新)

学校に眠っている教育史資料はありませんか?

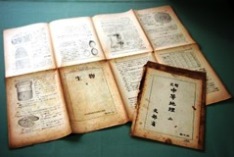

学校の改築工事の際に校内を整理していると、思いがけず貴重な教育史資料が発見されることがあります。下の写真は、県立高校に保管されていた戦後間もない時期の資料です。写真①の資料は、昭和21年度(1946年度)に使用された、本の体裁をとらない簡素な暫定教科書と呼ばれるものです。写真②の資料は、校長室に保管されていた昭和22年(1947年)頃の通牒綴です。開いているのは、昭和23年度の新制高等学校の入学者選抜に関して指示をした文書です。

このように、学校等に眠っている戦後神奈川の教育に関する資料の情報がありましたら、総合教育センター教育課題研究課までお寄せください。(詳細はこちら)

写真① 暫定教科書(生物、中等地理)

写真② 通牒綴(昭和22年頃)

折りたたむ

第2号(平成25年11月12日更新)

「学校日誌」も重要な教育史資料です

教育史資料というと本になっている資料をイメージしがちですが、実は、「学校日誌」や「教務日誌」も戦後神奈川の学校の様子がわかる重要な資料となります。

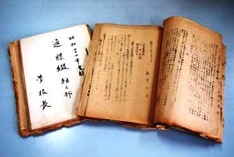

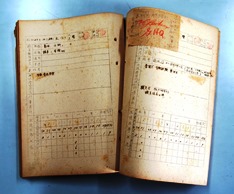

下の写真は、県立高校に保管されていた、戦後間もない時期の「学校日誌」「教務日誌」です。写真①は、昭和20年の「学校日誌」と昭和23年の「教務日誌」です。写真②の「教務日誌」右側のページには、GHQより2名の進駐軍が来校したという記録があります。上部に貼付されたメモには、朱書きの署名と「GHQ」の文字を読み取ることができます。その他に、神奈川軍政部の教育課長マックマナス氏の講演の聴講、男女共学や週五日制に関する調査の実施などの様々な記録があります。マックマナス氏については、「教育史だより」第3号で特集予定です。

他にも、運動会のプログラムや文化祭のポスターなども教育史資料となります。このように、戦後神奈川の教育に関する資料の情報がありましたら、総合教育センターまでお寄せください。(詳細はこちら)

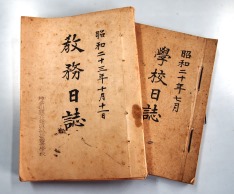

写真① 教務日誌と学校日誌

写真② 教務日誌(昭和23年)

折りたたむ

第3号(平成25年12月6日更新)

マックマナスをご存知ですか?

ロバート・P・マックマナスは、昭和21年11月から24年11月まで占領軍の地方軍政組織である神奈川軍政部(のち民事部)の民間教育課長として在任し、戦後の教育改革にらつ腕をふるった人物です。

予告なしの学校視察、教職適格審査(*)への介入、新しい教育方法の強力な推進などを行ったとされ、「マックマナス旋風」として恐れられたと言われています。

しかし、一方では彼の活動が戦後の教育改革を着実に実施・普及させたという評価もあります。英会話講座の講師を勤めたり、図書館建設を進めて図書の寄贈もしています。また、昭和25年に関東民事部に移り、管内各都県の教師と定期的に行ったガイダンスの研究会は、神奈川県が全国に先駆けて導入したスクールカウンセラー制度(昭和26年)につながりました。

マックマナスについては、今後、確実な資料に基づく再評価が必要となるでしょう。

なお、当センターが翻訳、刊行した『神奈川軍政部月例活動報告書(教育及び民間情報)』(2001刊、2010増補改訂)は、マックマナスが上部組織である第八軍(のちGHQの民事局)に対して毎月の活動内容を報告したものです。

* 教職適格審査とは、占領政策の一環で、軍国主義的、極端な国家主義的な教職員の排除を目的としたものです。詳しくは、「教育史だより」第4号で特集する予定です。

上 マックマナス(右端)と第2次米国教育視察

団(津久井郡中野中学校にて)

左 関東民事部時代のマックマナス

※いずれも昭和25年頃の写真です。

折りたたむ

第4号(平成25年12月6日更新)

教職員適格審査とは、どんな審査?

占領下において、教職員適格審査が行われました。「適格審査」といっても、教員としての資格・能力を問われたのではありません。教育の非軍事化・民主化の一環として、教育界から軍国主義的、超国家主義的思想を持った教職員を排除する目的で、日本全国の教職員を対象に行われた審査です。昭和20(1945)年10月のGHQ指令により日本政府が審査規定を設けて、大学から幼稚園まですべての教職員が審査されました。

まず不適格とされたのは、職業軍人、大学・専門学校の「拓殖科」等の卒業生、特高警察の経歴がある者などで、審査にかけることなく自動的に教職不適格の指定を受け教職から追放されました。その他は、言動が軍国主義的あるいは超国家主義的であったかどうかを適格審査委員会が判定しました。国民学校・青年学校・中等学校等の教職員の判定については、都道府県教職員適格審査委員会-中央教職員適格審査委員会-文部大臣審査の三審制になっていました。

現職に対する審査が一応終了した昭和22(1947)年4月末現在、全国で約2,300人が自動的に不適格の指定を受け、約54万人のうち約2,000人が審査により不適格の判定を受けました。神奈川県の場合、これまでの研究では60人が自動的に不適格の指定を受け、約1万3千人のうち18人が審査により不適格の判定を受けたとされていますが、「神奈川県教育史(戦後編)」の編纂過程で発見される新たな資料を分析することにより、人数が変わる可能性があります。

教職員適格審査は、占領の終結によりすべて解除されました。一時的に教壇に立てなくなっても、その後、教育行政や学校現場で活躍された方も多くいます。

左 神奈川県適格審査委員会による適格者の判定書

<参考資料>

○神奈川県立総合教育センター 2010 「神奈川軍政部月例活動報告書(教育及び民間情報)」(増補改訂版)

○阿部彰 1983 「戦後地方教育制度成立過程の研究」

○山本礼子 1994 「占領下における教職追放-GHQ・SCAP文書による研究-」

○山本礼子 2007 「米国対日占領下における『教職追放』と教職適格審査」

折りたたむ

第5号(平成26年3月17日更新)

終戦から間もない頃の修学旅行

新制高校の発足から3年目に当たる昭和25年実施の修学旅行の様子をうかがうことができる資料が、本県の県立A高校に保管されています。

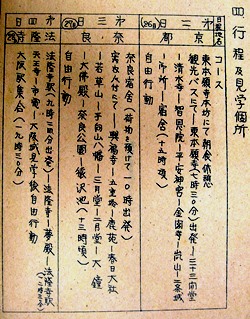

資料によると、その年の修学旅行にはA高校からは80名が参加し、9月25日から4泊5日の行程でした(1泊目と4泊目は車中泊)。行先は京都・奈良方面で、清水寺や興福寺などの主だった神社仏閣の見学のほか、2日目から4日目まで、毎日、自由行動の時間が設けられていました(左下の写真は資料の一部です)。2日目は宿舎到着(15時頃)以降、3日目は奈良公園の猿沢池到着(13時頃)以降、4日目は大阪城見学後、帰りの列車に乗る大阪駅集合(19時30分)までとなっています。

ほかの高校4校の生徒も乗車した修学旅行専用列車での往復でした。往路は、乗車駅である立川駅(東京都)を14時53分に出発し、最初の目的地である京都に翌日5時4分到着となっています。帰路は、大阪駅20時30分出発、立川駅11時34分到着となっており、往路は約14時間、帰路は約15時間もかかったことが分かります。

修学旅行の行程と見学場所を

示す資料

旅行の苦労は、移動時間の長さだけではありませんでした。残された文書には簡単な注意事項も記載されており、次のような内容があります。

お米は右の如く三袋に分割してお持下さい

一合五勺 沼津(弁当)一食

五合 京都(旅館)三食

六合五勺 奈良(旅館)四食

米1合は約150gと言われています。生徒一人が出発時に持参する米は計13合にもなり、約2㎏の重量になります。当時の食糧事情が、いまだ外食もままならない深刻な状態であったことが垣間見られるのではないでしょうか。

折りたたむ

第6号(平成26年5月30日更新)

最初のアチーブメント・テスト(ア・テスト)

アチーブメント・テストとは、中学校における学力の到達状況をみるために都道府県ごとに一斉に行われる検査で、その結果は昭和23年度に発足した新制高等学校の入学者選抜の資料の一つとなっていました。

当初のアチーブメント・テストについて昭和26年度版『神奈川県教育概要』には、「本県において実施するアチーブメント・テストは他の都道府県において行われる選抜のためのテストと異なり、県を母集団として、標準化することを目的としてものである。」とあり、さらに、「真に学習指導のための、教師の自己反省のための、更に明日へのより良き教育のための優れた標準検査の作成を目ざしている。」とされていました。

昭和25年2月、神奈川県で初めて実施された昭和24年度のアチーブメント・テスト(以下、ア・テストとする)は、国語、社会、数学、理科、図工、職業家庭の6科目を総合して21の問題に○×式で答えるものでした。翌昭和25年度、26年度は国語、数学の2教科を検査時間50分で実施しました。昭和27年度は国語、社会、数学、理科の4教科(各50分)で実施され、翌28年度からは、音楽、図画工作、保健体育、職業家庭を加え8教科に拡大し、昭和34年度に英語が加わり9教科となりました。

昭和27年度入試に際し、合否判定困難な者についてア・テストの結果を資料として、高校側が中学校側に求めることができるようになり、翌28年度入試からは選抜資料として指導要録に記入することになりました。

ア・テストは、その後神奈川県の公立高校入試において長い間、選抜資料の重要な要素であり続けました。入試制度の改革を受け、平成6年度からア・テストは段階的に選抜資料から削除され、平成9年度には完全に除外されました。

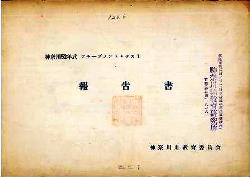

下の写真は、総合教育センター教育図書室所蔵の、『神奈川52年式アチーブメント・テスト報告書』の一部です。

報告書表紙

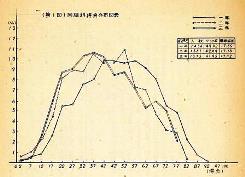

国語の得点分布図表

<参考資料>

○ 神奈川県教育委員会1952『神奈川県教育概要』

○ 神奈川県教育委員会1979『神奈川の教育、戦後30年のあゆみ』

○ 神奈川県戦後教育問題研究会2001『かながわ学びの軌跡』

○ 二見修次2007『神奈川の高校教育の変容』

※ 神奈川県立公文書館の企画展示「『学び』でつなぐ人々のあゆみ」(平成26年5月9日~9月28日)の中にア・テストや神奈川方式の高校入試に関する資料の展示があります。展示についてのお問い合わせは、県立公文書館資料課(電話045-364-4461)までお願いします。

折りたたむ

第7号(平成26年6月30日更新)

PTAと民主主義

PTAとは、Parent-Teacher Associationの略称で、日本では「父母と先生の会」と訳されていました。その歴史は、19世紀末のアメリカで、バーニー夫人らによる児童愛護と教育環境の整備をめざした母親運動から始まりました。その後、この運動に、父親と教師が参加し、「父母と教師が対等の立場で、子どもの教育について共に語り合う」活動として世界各地に広まりました。

日本のPTAは、昭和21年に来日したアメリカの教育使節団が、日本の教育の民主化のためにPTAを奨励したことを受け、文部省が、翌22年3月全国各都道府県知事あてに資料「父母と先生の会」を送達するなどして、PTAの普及を積極的に進めたことから始まりました。

本県では、昭和22年4月に「『父兄と先生の会』に関する講演と懇談会開催について」という通達を出し(資料参照)、PTAの主旨や目的等の普及を図り、県下各地にPTAの結成が見られるようになりました。さらに、翌23年4月の通達「PTA結成促進運営振興について」において、PTAの速やかな結成と活発な運営を呼びかけました。これにより、昭和22年には40%以下だった結成率が、翌23年には約70%、昭和25年では、公立の学校は小中高ともほぼ100%になりました。

県や軍政部はPTAに関する講習会をしばしば開きました。「PTA総会」と題する議事進行法を実演する劇を奨励し、これを広くPTA会員に公開しました。県立湘南高校では、昭和24年1月20日のPTA総会で、父母、職員が演劇部の応援を得て演じてみせました。この脚本の内容は、議事の進行法を知らせるとともに、戦前の流れをくむ当時の団体運営を風刺しながら、皆が対等の立場で参加する民主主義の態度を養成しようとするものでした。

こうして占領下の日本では、PTAを通じてその保護者たちに「民主主義」を浸透させていこうとしたのでした。

【資料】県教育部長から地方事務所長及び三市長(横浜、川崎、横須賀)あて通達の主文及び要項の内容(原本は縦書き)

「父兄と先生の会」に関する講演と懇談会開催について

子供等が正しく健やかに育っていくのには、家庭と学校と社会とがその教育の責任を分け合い 力を合わせて子供達の幸福のために努力していくことが大切である。このためには従来の父兄会、母姉会、後援会、保護者会といったようなものから一歩前進して家庭、学校、社会の三者が真に一体となった新しい組織をつくり 子供たちのための仕事を具体的に進めて行く必要がある。今般GHQのあっ旋で標記の会が下記要項により開催されるので、御了知の上 貴管下国民学校 中学校関係者の出席方御手配願いたい。

| 期 日 |

時 間 |

会 場 |

参 加 範 囲 |

| 四月 八日 |

自 九・四五

至 一五・三〇 |

県立横浜第一

高女 |

横浜、川崎、藤沢、

鎌倉各市郡、高座、

三浦、津久井各郡 |

| 四月十一日 |

同 上 |

小田原市本町

国民学校 |

平塚、小田原各市

中、愛甲、足柄上、

同下各郡 |

<参考資料>

○ 神奈川県戦後教育問題研究会2001『かながわ学びの軌跡』

○ 神奈川県教育委員会1957『社会教育十年のあゆみ』

○ 神奈川県教育委員会1998『平成10年度PTA活動のためのハンドブック』

折りたたむ

第8号(平成26年8月27日更新)

占領下の図書館 ~「CIE図書館」と「カマボコ図書館」~

昭和21年1月当時、神奈川県内の図書館は50館あり、そのうち5館が全焼あるいは一部焼失の戦災に遭っていました。

戦後の県内図書館の復興は、神奈川県図書館協会の主導で昭和22年以降進んでいきました。その中で、日本の「民主化」に向けた国民教養のために、連合国最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)が設置したCIE図書館や、神奈川軍政部が設置した(通称)カマボコ図書館の運営方式は、図書館経営の一つのモデルとされました。

1.総司令部民間情報教育局インフォメーションセンター

(SCAP CIE Information Center)

占領下の日本において、GHQの民間情報教育局(CIE)は民主化政策の一環として、図書館機能と文化活動の場としての機能を併せ持つ施設である「総司令部民間情報教育局インフォメーションセンター」(CIE図書館)を、昭和20年11月の東京での開館を嚆矢として昭和23年末までに全国に17館設置しました。昭和23年8月31日開館の横浜CIE図書館は、14番目に当たります。場所は中区北仲通の海員会館で、設備、備品等は県が負担し、図書や雑誌は米軍基地の図書館、出版社等からの寄贈による英文資料が大半でした。入館者は最初の5日間で1万3千人を超え大変盛況だったようです。

横浜CIE図書館は昭和27年の講和条約発効後は、「アメリカ文化センター(ACC)」となり、在日アメリ大使館の管理下に入りました。昭和42年に閉館した後、その蔵書は昭和29年に開館した紅葉坂の県立図書館に引き継がれ、「ACC文庫」と呼ばれました。

2.神奈川軍政部インフォメーションセンター

(KMGT Information Center)

神奈川軍政部は県内の市町村に図書館設置を勧奨するとともに、占領軍の兵舎を提供し人件費や運営費は自治体に負担させる方法で、県内各地に「インフォメーションセンター」を11館設置しました。その形から「カマボコ図書館」と呼ばれたこのセンターは、米国の図書や“LIFE”、“TIME”などの雑誌類を備えた図書館であり、最新情報の発信源であり、集会場など文化活動のセンターでもありました。いわば、前述のCIE図書館の神奈川軍政部版といえます。ここでは、スクエアダンスやファッションショーまで行われており、日本人にとってはアメリカ文化に直接触れることのできる場でした。

「神奈川軍政部月例活動報告書 1948年12月」より抜粋

新図書館は川崎駅と映画館街の間の格好の街角に位置している。来館する者を注意してチェックすると、カマボコ型兵舎の神奈川軍政部インフォメーションセンター3号は、横浜、大阪、東京のCIE図書館に比べて、毎日足を運ぶ者の数が多いことに気が付く。(中略)こうした状況の鍵になるのは、戦略上良い場所を注意深く選んだこと、カマボコ型屋根の中古プレハブ兵舎が日本人にうけがよかったということ、加えてアメリカの古本と古雑誌を200~300冊置いたことである。日本人が電気を引き、机や椅子等の備品その他のものを整えた。

この資料からカマボコ図書館が設置された当時の様子を伺うことができます。

川崎のほか、鎌倉、大船、逗子、三崎、秦野、高津、小田原、鶴見、弘明寺、相模原にも設置されました。

<参考資料>

○ 神奈川県教育委員会1965『神奈川県の教育十五年』

○ 神奈川県立図書館・音楽堂1965『神奈川県立図書館・音楽堂10年史』

○ 神奈川県図書館協会1966『神奈川県図書館史』

○ 神奈川県立総合教育センター2010『神奈川軍政部月例活動報告書(教育及び民間情報)増補改訂版』

○ 神奈川県図書館協会 統計「神奈川の図書館」2013年版

折りたたむ

第9号(平成26年9月30日更新)

総合教育センターの前身、「神奈川県教育研究所」

昭和22年3月、文部省は、各都道府県師範学校長に教育研究所の開設を奨励し、地方長官にはその開設に協力するようにという趣旨の通達を出しました。これを受け神奈川県は、経費は県が負担し、所員の構成と運営は師範学校が協力するという形で、昭和23年11月1日、神奈川師範学校内(鎌倉市雪ノ下)に「神奈川県教育研究所」を設立しました。所長は、神奈川師範学校長 三田主市(さんた しゅいち)が努め、所員は、地方教官及び師範学校教官の中から所長の推薦により決定しました。

昭和23年11月15日告示の「神奈川県教育研究所規程」によると、「研究所は、県教育の振興をはかり、文化国家の建設に寄与するため、教育上重要な問題を研究し、これに必要な調査と教育者の資質向上に関する適当な事業とを行う」とあり、諸教育事象の基礎的調査研究を行う「研究調査部」、教育現場の研究への協力及び相談を担当する「教育相談部」による事業が進められました。

当初の事業の一つに、新制中学校中堅教員対象の「中学校教員講習会」がありました。六三制の実施により誕生した新制中学校は、学校経営、教科指導、生徒指導等において多くの問題や悩みを抱えており、その解決のための示唆を与えることが目的でした。講習日程は8日間連続で40時間に及びました。講義内容としては、「指導(ガイダンス)の問題」、「新制中学校の経営」、「評価(エヴァリュエーション)の問題」、「日本文学の反省」、「英語科の指導(実演)」、「新しい物理学の考え方」、「中国の社会(特別講演)」などがありました。

また、「教職活動についての実態調査」が、4年間にわたって行われました。1年目の昭和25年度の「教職安定度の調査」は、終戦後の「不安定動揺の教育界に職を奉ずる教職員の実態を調査して、その適応不適応の資料を収集し、その原因を明らかにすること」を目的として行われています。

昭和39年10月に県立教育センターが設置されると、県立教育研究所(※)は役目を終え、その研究事業は引き継がれました。教育研究所によって始められた「知能と学力の不一致の要因とその解決に関する研究」(昭和37~39年度)の「第3次報告書」は教育センターによって刊行されました。

※ 昭和31年から条例に基づいた「県立」の教育研究所となっています。

『新制中学校講習記録』

(昭和24年7月)

『教職活動についての実態調査Ⅰ』

(昭和25年7月)

折りたたむ

第10号(平成26年10月31日更新)

教育センターと内山岩太郎元知事の碑

総合教育センターの前身である県立教育センターは、昭和39年10月16日、教員研修及び教育に関する調査研究を行う機関として、県立教育研究所の研究事業を引き継いで設立されました。

昭和30年代後半、国は科学技術教育の振興に力を入れており、「理科教育センター」の設置に対し大幅な補助が行われていました。一方、当時の神奈川県では、児童・生徒の学力が他県に比べて低いことが課題となっており、教育関係者は、学力の向上のためには、理科ばかりではなく、英語や数学等も含めた教師の教育力を充実させる研修を行う施設が必要であると考えていました。

そんな中、「教育センター」の設立を決断し実現させたのが、当時の神奈川県知事、内山岩太郎氏でした。内山氏は戦後最初の県知事として5期20年にわたり戦後神奈川県の復興と発展に尽力されました。「県勢の発展の基礎は教育にあり教育の成否は教師にまつ」という内山元知事の信念により、神奈川の教育の発展に力を尽くされました。その思いは、教育センター竣工に際して、現在の善行庁舎の正面玄関に刻まれた「心して 育てよ 日本の子供らを」の言葉に表れています。

内山岩太郎元知事の業績を称える碑が、総合教育センター善行庁舎の通用門近くにあります。内山元知事のレリーフのある碑石、碑石につながる舞台、碑の撰文のある壁、周辺の樹木が一体的にデザインされています。

「記念碑建立の由来」によると、この石碑は、教育センターの学校経営研修を機会に、教育と文化に意を注いだ内山元知事の業績に感銘を受けた公立学校長を中心とする有志によって、昭和45年12月5日に建立されたものとあります。碑の制作は、横浜国立大学教授で日展評議員(当時)の安田周三郎氏、碑の撰文は、教育センター専任顧問(当時)の鈴木重信氏によって行われたとのことです。

普段は通り過ぎてしまいがちな風景の中に、教育センターの設立に心魂を傾けた先人たちの思いを垣間見ることができます。

内山元知事のレリーフと碑石

碑の撰文

碑の全体像(通路側から)

記念碑建立の由来

折りたたむ

第11号(平成26年12月12日更新)

スクールカウンセラー制度の始まり

現在のスクールカウンセラー制度は、臨床心理士等の有資格者(及びそれに準ずる者)を学校に派遣するもので平成7年度に始まっています。しかし、昭和20年代にも、スクールカウンセラー制度があり、教師が専任カウンセラーとして活動していたのでした。

昭和20年代中盤における学校現場では、「個人としての生徒」を理解し尊重することが重視されており、「指導」「生活指導」「生徒指導」などの訳語があてられていた「ガイダンス」の研究や実践が盛んに行われていました。その「ガイダンス」の中からやがて「カウンセリング」が特化され、独立した分野を形成していきました。

文部省が昭和25年に「カウンセラー養成講習」を実施すると、翌26年4月、神奈川県教育委員会は全国に先駆けて専任カウンセラー制度を始めました。この時カウンセラーに任命されたのは各校の教師の中から選ばれた12名で、「定員外」であり、授業はもたないことになっていました。最初のうちは、当事者たちもカウンセラーとは何をするものか戸惑っていたようですが、昭和26年8月に、6日間にわたって県教育委員会が開催したカウンセラー講習会によって、カウンセリングの本質やカウンセラーの職務内容がはっきりしたようです。当時一流の講師陣を迎えて開催されたこの講習会には、県下から推薦された53名の外、他県からの参加もあり、座席も足りなくなるほど盛況であったといわれています。

専任カウンセラーに任命された教師と県教育委員会指導主事らによって昭和29年1月に「神奈川県カウンセリング研究会」が結成され、昭和31年4月、同会のメンバーが中心となって執筆した、『カウンセリングの手引 第一集』(写真①)を県教育委員会は全国に先駆けて発行しました。同書は2年後に『生活指導の手引―学級担任と相談援助―』として、理論面を整理するとともに事例を増補して再刊されました。当時「カウンセリング」という言葉が一般には親しみにくかったようで、書名が変更されるとともに、「カウンセリング」は「相談援助」と言い換えられています。

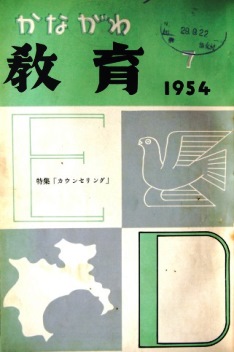

『かながわ教育』は、昭和24年6月に創刊された県教育委員会指導課編集発行の教育情報誌 (月刊)ですが、昭和29年7月号(61号)を「カウンセリング」特集号(写真②)とし、前記の専任カウンセラーを中心として執筆された15本の論文を掲載しています。出発したばかりの神奈川の学校カウンセリングの状況やカウンセラーに任命された教員の努力と「開拓者の苦悩」を知る上で貴重な資料です。

専任カウンセラー制度は、生徒数の増加や教員の定数確保の困難などから、授業をもたないはずの専任カウンセラーの担当時間数が次第に増加し、昭和30年代半ばまでには制度として自然消滅に近い状況になっていきました。その後、昭和38年に県教育委員会は制度を復活させますが、昭和44年を最後に専任カウンセラーの配置は終了しました。

(写真①)

『カウンセリングの手引 第一集』

(昭和31年4月)

(写真②)

『かながわ教育』特集「カウンセリング」

(昭和29年7月)

<参考資料>

○ 神奈川県教育委員会 1964 『個人指導とカウンセリング ―専任カウンセラーの活動―』

○ 神奈川県立総合教育センター 2011 『資料 神奈川の学校カウンセリング ―昭和20年代から30年代にかけての専任カウンセラー制度の創設と展開―』

折りたたむ

第12号(平成27年1月30日更新)

生徒自治会(生徒会)と模擬議会

本県では、シチズンシップ教育の一環として、平成22年7月の参議院議員選挙の時期にすべての県立高校で模擬投票を実施しました。模擬議会や模擬裁判などの取組も行っている学校もあります。

こうしたシチズンシップ教育の取組は近年のものですが、終戦直後の昭和20年代初頭にも生徒自治の観点から模擬議会などの取組が行われていた時期がありました。昭和21年頃から生徒自治会(生徒会)が形成され、「教育民主化」を進めるGHQの指導もあり、昭和22年から23年頃にかけて全国的に普及していきます。本県では、昭和21年12月、軍政部の教育課長となったマックマナスが、横浜市内の旧制横浜第二中(現、横浜翠嵐高校)、旧制横浜第一高女(現、横浜平沼高校)、横浜第二高女(現、横浜立野高校)などに働きかけて生徒自治会づくりを指示しました。

これをきっかけに県内各校に生徒自治会が誕生します。しかし、学校側の関与が大きい戦前の「校友会」を改称しただけの形式的な設置にとどまる傾向が強く、マックマナスは、生徒自治会強化のための試みとして、生徒の模擬選挙や模擬議会を奨励しました。

昭和22年4月に生徒自治会が設置された横浜第一高女(現、横浜平沼高校)は、同年7月に第一高女自治会規約を制定し、9月には生徒自治会役員の模擬選挙を行いました。さらに11月には、GHQ教育課の指導により横浜市の「市民の日」に男女中等学校合同で、実際の市議会場で「模擬市会」を行いました。

他にも湘南高校では、任命制だった旧級長制を公選化する際にマックマナスの指示で模擬選挙を行い、平塚江南高校でも「校内模擬市議会議員選挙」を行うなど、実社会の「議会」経験学習が盛んに行われました。このような模擬選挙や模擬議会の経験は、生徒自治会形成にとって重要な意味を持っていました。

GHQ主導の下でつくられたとはいえ、これらの行事を主催したのは各校の生徒自治会の連合組織である「自治連合会」の生徒たちであるところが、今日の模擬議会との違いと言えるでしょう。

短期間に発展した生徒自治会は昭和24~25年にかけて、活動の行き過ぎを懸念したGHQや文部省の指導によりブレーキがかけられ、自治連合会も解散します。「生徒自治会」の名称は、昭和24年頃から今日のように「生徒会」と改称する学校が現れてきます。

<参考資料>

○ 喜多明人 1996「戦後日本における生徒自治会の形成と意義―神奈川県の学校史を中心に」『子どもの参加の権利―〈市民としての子ども〉と権利条約』所収

○ 神奈川県立総合教育センター 2010『神奈川軍政部月例活動報告書(教育及び民間情報)』(増補改訂版)

折りたたむ

このページの先頭に戻る

『神奈川県教育史』の刊行

『神奈川県教育史』(戦前編)

『神奈川県教育史』は、近世後期から昭和20年までの本県教育のあゆみをまとめたものです。昭和46年から昭和54年度にかけて資料編4巻、通史編2巻にまとめて刊行しました。

『神奈川県教育史(戦後編)』の編纂

『神奈川県教育史(戦後編)』は、『神奈川県教育史』の続編として昭和20年8月から平成9年頃までの現代教育に関する資料を収集し、体系的に整理します。資料編4巻、通史編2巻、別巻(年表・統計編)、資料目録の全8巻での刊行を予定しています。

○ 『神奈川県教育史(戦後編)』に係る研究成果物

● 『「連合軍指令綴」集成-神奈川県内各学校所蔵資料による-』(平成12年10月)

● 『神奈川軍政部月例活動報告書(教育及び民間情報)』(平成13年2月)

● 『神奈川軍政部月例活動報告書(教育及び民間情報)』増補改訂版(平成22年3月)

● 『資料 神奈川の学校カウンセリング』(平成23年3月)

● 『記録集 県立高校改革推進計画の軌跡』(平成25年3月)

● 「神奈川県立の技術高等学校の設立と廃止 -高度経済成長時代における産業教育の一例-」(平成9年度長期研修員 柏木操男)

● 「神奈川県の戦後教育行政に関する一考察 -指導主事制度の創設とその改変を中心に-」(平成10年度長期研修員 梶輝行)

● 「占領下の神奈川の教育 -『神奈川軍政部月例活動報告書』に見る教育改革の諸相-」(平成11年度長期研修員 真壁広道)

● 「戦後神奈川における教員研修に関する研究 -神奈川県立教育センターの設立とその役割を中心に-」(平成16年度長期研修員 武井勝)

● 「戦後神奈川の教育に関する研究についての一考察 -県立教育センターにおける研究の分析を中心として-」(平成17年度長期研修員 新谷桂)

● 「戦後神奈川における新制高等学校についての一考察 -『高校三原則』を中心として-」(平成22年度長期研究員 荻野賢)

● 「高度経済成長期の神奈川における県立高等学校に関する研究 -いわゆる『職業高校』を中心として-」(平成24年度長期研究員 秋山幸二)

● 「戦後神奈川県における青少年行政に関する研究 -県立青少年会館を中心に-」(平成25年度長期研究員 峯一路)

※リンクはすべてPDFファイルです。新しいウィンドウが開きます。

※閲覧を希望する場合は、総合教育センター教育課題研究課にお問い合わせください。

このページの先頭に戻る

● 個人や学校、国立・県立の公文書館や国立国会図書館等の機関が所蔵する神奈川県内の教育史関係資料を収集しています。

● 市町村教育史、市町村史及び資料目録を収集しています。

● 神奈川県公報、県史資料、県教育史資料、学校刊行物、学校記念誌等の件名目録及び教委時報、かながわ教育、かながわ社会教育の目次集を作成しています。

◆ 神奈川県公報(教育関係記事)件名目録データベース(Excel版)

● 「神奈川県戦後教育史年表」を作成しています。

◆ 「神奈川県戦後教育史年表Ⅰ」(昭和20年から昭和45年)

このページの先頭に戻る

教育史の編纂にあたり、できるだけ多くの資料を集めたいと考えています。中でも、学校における教育活動の様子が伝わってくるような資料を探しています。次のような資料の所在について情報をお持ちの方は、総合教育センター教育課題研究課までご連絡をお願いいたします。

・ 新学制下の小学校・中学校・高等学校の発足準備に関する資料

・ 教育課程や教科書、副読本など教科指導に関する資料

・ 学校日誌など学校の動向を知ることができる資料

・ 作文、作品、ノート等児童・生徒の学校での様子を知ることができる資料

・ 学校給食に関する資料

・ 研究報告、研究会開催など学校の研究・研修活動を知ることができる資料

・ 青年学級や青年の家など青少年教育に関する資料

・ 公民館、博物館・資料館、図書館など社会教育施設の設置・変更・廃止に関する資料 等

<連絡先> 神奈川県立総合教育センター 教育課題研究課 教育史資料担当

(0466)81-1659[直通]

このページの先頭に戻る

第13号(平成27年3月5日更新)

第13号(平成27年3月5日更新)